公開

本章では、過去に起きた放射線被曝事故のうち、ふたつほど取り上げてみましょう。このふたつは残念なことに犠牲者を出してしまった事故ですが、せめてそこから教訓を学び取らなければ、犠牲者の方々が浮かばれません。

それぞれ人名が出てきますが、原典の記述に従い、原典が実名のものはそのまま記載してあります。

ゴイアニア被曝事故(1)

ひとつめは、1987年にブラジルのゴヤス州の州都ゴイアニアで起こった被曝事故です。

ゴイアニアにあった廃病院(ゴイアノ放射線治療研究所)では、営業していたときに放射線治療も行われていて、コバルト60を用いた治療機器と、セシウム137を用いた治療機器とを設置していました。病院の移転にともない、コバルト60のほうは新病院に移設されたのですが、セシウム137のほうは、そのまま、建物も壊されずに残された廃病院に放置されていました。これからお話しする事故のすべての原因は、まさにここにあります。管理もされていない廃墟に、放射性物質が放置されていた点です。これから登場するどの人物の責任よりも、はるかに、この病院の経営者の責任が重大です。ちなみに、廃院や移設の際には、ブラジル原子力委員会に変更届けを提出しなければならないことになっていたのですが、その届けも出していなかったそうです。

「宝物」の盗難

この廃病院に大変な「宝」が眠っているとの噂をききつけたふたりの若者、ロベルト・ドス・サントス・アルヴェスとヴァグナー・モタ・ペレイラは、9月10日の夜に建物に忍びこみました。二人は、それが何なのかまったく知らないままに侵入したにもかかわらず、正確に「宝」を探し当てました。セシウム137が51TBq(事故当時)も詰まった、放射線治療装置です。セシウム137からの放射線を人体に照射することで治療を行うものです。セシウム137は原子炉で人工的につくるしかない放射性同位体で、これだけの量を買おうとするととても高価ですから、確かにこれは「宝」そのものでしょう。しかしそれを適切に使うことができる者に取っては、ですが。

このセシウム137は、アメリカのオークリッジでつくられ輸入されたものです。51TBqを単純に比放射能で割ればセシウム137の質量は16gですが、この装置では、塩化セシウムの化合物にしたうえで、樹脂に混ぜて米粒大のビーズ状にしたものが詰め込まれていて、その状態の重量で91gだったそうです。この100gに満たない放射性物質が、大惨事を引き起こすことになるのです。事故当時は、樹脂の劣化のせいか、ビーズ状の形が崩れていて、粉状になっていたそうです。しかも、塩化物なので水に溶けやすく、汚染が広がる条件がそろっていました。しかし、それでも、ステンレス鋼の容器に密封されていたために、外部に漏れる恐れはないはずでした───無知な若者が、それを分解しようとさえしなければ。

毎晩なんとか装置を取り外そうとがんばっていた二人は、9月13日になって、セシウム137が含まれた部分(照射体)を、持ち運びできる大きさに分解することに成功しました。そして、ロベルトの家に持ち帰りました。しかしこの時点でステンレス鋼の密閉容器はまだ破れていなかったようで、のちの検査でも、廃病院の建屋内に汚染は検出されませんでした。

その当日から体調が悪くなりだした二人でしたが、9月15日になって、ヴァグナーは病院に行きました。しかし食あたりだと診断され、帰ってきました。

汚染の始まり

いっぽう、ロベルトは、庭で照射体の分解に取り組み、9月18日に分解に成功しました。しかし、このとき、セシウム137が入ったステンレス鋼の容器(厚さ1mm)の一部が破れ、以降、セシウム137による汚染が始まります。のちの検査(10月2日)で、この分解を行っていた場所は、地上1mの高さの空間線量率が1.1Gy/hもあったそうです。のちに、ロベルトの家は取り壊され、庭の表土は取り除かれました。

分解に成功した9月18日、ロベルトは廃品回収業者のデヴァー・アルヴェス・フェレイラに売り飛ばしました。ロベルトとヴァグナーは装置をデヴァーの家に運びましたが、それが二人がこの装置にかかわった最後ということになります。しかし、それまでの間に、ロベルトは6.0Gy、ヴァグナーは1.0Gyの、それぞれ被曝をしました。二人とも命は取り留めましたが、ロベルトは片腕を切断しなければなりませんでした。

ヴァグナーは9月23日から27日まで入院しましたが、そこでの診断では、風土病だろう、とのことで、風土病病院に転院しました。その時点でも、誰も放射線による障害を疑っていなかったのです。

汚染の拡大

9月18日に照射体を家の倉庫に運び込んだデヴァーは、夜になって、それが美しく光っていることに気づきました。セシウム137からの放射線が、いっしょにまぜられた樹脂を反応させて蛍光を出したのだと考えられています。それを見たデヴァーは、これが貴重なものだと考え(それはそれで間違ってはいないのですが)、倉庫から家の中に移動させてしまいます。生活環境の中に放射性物質を持ちこむという、やってはいけないことをしてしまうのです。そのため、事件収束までに、彼は7.0Gy、奥さんのマリア・ガブリエラ・フェレイラは6.0Gyの放射線を浴び、マリアは亡くなってしまいます。が、デヴァー自身は、7.0Gyもの放射線を浴びたにもかかわらず、生き延びます。

9月21日から、デヴァーは友人や親戚にこれを見せびらかしはじめ、そしてひどいことに、訪問者たちにセシウム137入りの粉末の一部を持って帰らせたりもしました。

デヴァーの奥さんのマリアは体調が悪くなり、病院にも行きましたが、やはり放射線による影響だとは診断されず、家で休むことになりました。マリアの看病のために、その姉のマリア・ガブリエラ・アブレウがやって来て被曝しましたが、姉マリアのほうは生き延びました。

9月22日から24日に、照射体から遮蔽体として使われている鉛を取り外す作業を、デヴァーの使用人のイスラエル・バティスタ・ドス・サントスとアドミルソン・デ・ソウザに行わせました。彼らは鉛を取り外すことに成功しましたが、のちに死亡しました。

内部被曝した少女

9月24日、デヴァーの兄のイヴォ・アルヴェス・フェレイラは、デヴァーの家に行ってセシウム137入り放射性物質の一部をもらって来ました。そして、自分の家の食卓で、家族にそれを見せました。

食卓で。

そして、実に運の悪いことに、そのときの食事は、サンドウィッチだったそうです。

イヴォの娘のレイデ・ダス・ネヴェスは、放射性物質を手で触ったあと、手を洗わずに、サンドウィッチを食べました。結果、彼女は1.0GBqものセシウム137を体内に取り込み、死亡しました。死亡までに浴びた放射線量は、6.0Gyでした。1.0GBqという量は、放射線としては確かに大量ですが、これも質量にすると、比放射能で割って、0.31mgとなります。樹脂を含めた質量でも1.8mgです。手についた粉をぺろりとやった程度にすぎなかったのです。

みなさんも、子供のころに、母親から「食事前に手を洗いなさい」としつこいくらいに言われたのではないでしょうか。子供のころは、それがたいしたことだとは思わずに、いつもうるさいなぁ、くらいにしか思わなかったかも知れません。しかし、たったそれだけのことが、これだけの悲劇を生み出すことだってあるのです。

レイデは、この被曝事故で死亡した4人のうち、ただひとり、内部被曝が主たる原因で死亡した被害者でした。4人の遺体解剖のときに、内臓の放射線量の測定も行われたのですが、β線が検出されたのはレイデだけで、γ線に関しても、他の3人にくらべ、ふたけたほど高くなっていました。また、放射線はほぼ全身から同じくらいの量が検出されました。第5章でお話ししたように、セシウムは全身に均一に分布するという、その典型例とも言えます。言うまでもないことですが、心臓に多くたまったわけではありません。

問題の発覚

いっぽう、使用人が照射体から鉛を取り外すことに成功したため、9月25日、デヴァーは、それ以外の部分を別の廃品回収業者に売り飛ばしました。つまり、セシウムのほうを。

マリア(デヴァーの妻のほう)は、自分や周囲の人たちの身体の変調の原因を、あの青く光る粉のせいだと確信しました。もちろん放射線のせいだとは思っていなかったのですが、とにかくあれがすべての元凶だという結論に達したようです。そこで、9月28日、デヴァーから照射体を買い取った廃品回収業者のところに行き、セシウム137が入った部分を引き取りました。そして、それを、ゴイアニア公衆健康局へ持って行き、そこの医師のパウロ・モンテイロに渡しました。マリアは「これのおかげで我々の家族が病になっている」と主張してセシウム137入りの部品を置いて帰りました。マリアはまったくの直感で行動したようですが、それが結果的に少し早く問題が発覚することにつながりました。

ちなみに、マリアはこのセシウム137入りの部品を自分では持たず、同行させた使用人のゲラルド・ダ・シルヴァに持たせたのですが、その運搬のために、ゲラルドは2.9Gyの被曝を受けました。ただしゲラルドは生存しました。

セシウム137を託されたモンテイロ医師も、それが放射性物質だと思っていたわけではありませんでした。しかし、疫病神であることは察したようで、ゴイアニア市の公衆衛生部に連絡しました。

いっぽう、風土病病院では、ヴァグナー以来、10人もの同じ症状の患者が訪れ、異常な事態が起こっていることは感じていました。その病院の医師のひとり、アロンソ・モンテイロ医師(先ほどのパウロ・モンテイロ医師とは別人)は、これらの患者が、風土病ではなく、放射線被曝によるものだと考えました。そこで、物理学者に支援を求めました。

間に人を介して、物理学者のヴァルター・フェレイラが呼び出されました。フェレイラ博士はたまたま休暇でゴイアニア(彼の母が住んでいる)に来ていたそうです。フェレイラ博士は、ゴイアニアの核燃料公社から放射線測定器を借りてきて、公衆健康局に向かいました(これが9月28日中だったのか、翌29日だったのか、はっきりしません)。ところが、健康局に到着して、測定器をONにしたとたんにメーターが振り切れてしまったので、これは壊れた測定器を持ってきてしまったな、と思い、引き返しました。

9月29日朝、フェレイラ博士は、別の測定器を借りて来ましたが、今度は、最初からONにしたまま、公衆健康局に向かいました。そして、その建物に近づくにつれて、測定器が大きな値を示すのを見て、昨日も測定器が壊れていたわけではなく、とてつもない放射線源がそこにあることを確信しました。

公衆健康局でパウロ・モンテイロ医師からその放射線源が持ち込まれた経緯を聞いたフェレイラ博士は、デヴァーの家を訪ね、放射線量を測定し、あらゆる場所が汚染されていることに気づきました。

9月29日13:00、フェレイラ博士は、ゴヤス州保健局の秘書官事務所に行き、放射性物質による汚染が起こっていることを報告しました。公的機関が汚染事故の発生を認識したのが、このときです。廃病院から放射性物質が盗み出されてから、実に16日間も経過していました。

被害の調査と対処

ブラジル原子力委員会は、ゴイアニア市内のオリンピックスタディアムに市民を集めて、汚染検査を行いました。実施期間は9月30日から12月22日まで。対象者は112,800人。その中から、249人の汚染を発見しました。そのうち、120人は服や靴が汚染されていただけですが、129人は身体の表面が汚染、もしくは内部被曝をしていました。

被曝者が受けた放射線量の評価は、放射線計測器(ホールボディカウンターなど)によるもの以外に、血液中の細胞の遺伝子異常を調べることによっても行われました。

内部被曝をしていた人には、第6章でも登場したプルシアンブルーを投与して、セシウム137の体外への排出を試みました。

重症者は、リオ・デ・ジャネイロの海軍病院に送られ、治療を受けました。治療によって一命を取り留めた人もいましたが、先ほどお話ししたとおり、デヴァーの妻マリア(被曝量6.0Gy、体内取込量20MBq)、デヴァーの使用人イスラエル(体内取込量55MBq)とアドミルソン(被曝量5.0Gy、体内取込量100MBq)、デヴァーの姪レイデ(被曝量6.0Gy、体内取込量1.0GBq)の4人は死亡しました。最も高い被曝量だったデヴァー(被曝量7.0Gy、体内取込量120MBq)は生き延びました。また、事件の発端となったロベルト(被曝量6.0Gy、体内取込量170MBq)は、片腕を切断しましたが、命は取り留めました。内部被曝量が圧倒的に高かったレイデは、死後の解剖によって、全身のあらゆる臓器が出血していたことが確認されました。解剖中の臓器の放射線量も測定されましたが、最も高かった肝臓では、260μGy/hもの線量率だったそうです。

また、建物や自動車、動植物などの汚染調査も行われ、汚染されていた家屋7軒は取り壊され、その残骸は保管所に運ばれました。汚染された表土も取り除かれ、同じく保管所に運ばれました。保管所では、汚染物は金属容器に密封され、保管されました。その量は3,600m3にもおよんだそうです。

ブラジル原子力委員会によると、盗まれた51TBqのセシウム137のうち、44TBqを回収したとのことです。除染にかかった費用は4,300,000ドル以上だったそうです。

事故の考察

最初に言ったことの繰り返しですが、この事故での最大の、そして圧倒的な責任者は、放射性物質入りの治療器を放置していた病院の経営者です。中には、「一般人に対する放射線の教育が足りなかった」などという人がいますが、それは見当違いです。今これを読んでくださっているみなさんは、ここまで読破されたことで、相当に「放射線リテラシー」が高くなっていますが、そのような人はこの日本ですら全人口のごく一部の教育程度の高い方々だけです。ましてや、廃病院に忍び込んで盗みを働くような者に対して、放射線に対する教育うんぬん言うことなど、無意味もいいところです。そんなことを言う前に、「盗んではいけません」という教育をするのが先でしょう。

一般人すべてに放射線の教育をすることが現実的ではないからこそ、放射性物質は認可された事業者だけが扱い、その事業者が徹底的に管理する責任を負うのです。放射性物質が生活の場に入りこまないようにすることは、放射性物質を取り扱う事業者の義務です。

JCO臨界事故(2)

私事で恐縮ですが、僕のオフィスは茨城県の筑波というところにあり、実験施設は同じく茨城県の東海村というところにあります。僕は、朝に東海村に行き、昼間そこで勤務したあと、夜に筑波のオフィスに戻りデスクワークをする、という毎日を過ごしています。東海村に行くには、北関東道の延長線上にある常陸那珂港インターチェインジから行くルートと、常磐道の東海インターチェインジから行くルートとがあります。東海インターチェインジを降りてすぐ、勤務地へと向かう道路の北沿いに、JCO東海事業所はあります。

JCOは、住友金属鉱山の子会社で、旧社名の日本核燃料コンバージョン(Japan nuclear fuel Conversion Office)の略が現社名となっています。一般的な原子炉の核燃料である二酸化ウランを製造する際に、いったん六フッ化ウランにし、濃縮(3)を行ってから、再び二酸化ウランにします。このように核燃料の化学的な状態(化合物の状態)を変えることを転換(Conversion)と呼びます。JCOはこれからお話しする事故が起こるまでこの転換の工程を請け負っていた会社であり、社名の「C」はここに由来します。

1999年9月30日、このJCO東海事業所内で、臨界事故が起こりました。原子炉以外で臨界事故が起こったのは日本では唯一の例で、また、原子爆弾の被爆を除き、放射線による被曝で死者が出たのも、日本では唯一の例です。被曝事故について語るときに、避けては通れぬ事例です。次は、この事故についてくわしく見ていきましょう。

臨界に関する基礎知識

まず、事故の経緯に入る前に、簡単に臨界についてご説明しましょう。これはこのサイトのテーマからは外れますから、読み飛ばしていただいても結構です。

これまでお話ししなかった、核分裂についての説明を、手短かにします。くわしくは、拙著『核兵器』(明幸堂)をごらんください(4)。

第2章冒頭でお話しした、不安定な原子核の中で、「少し修正すれば安定する」と「そもそも存在できない」の間に、「分裂してしまう」というものがありました。強い力と電磁力のバランスが取れないのでそうなるのですが、世の中には、「分裂一歩手前」という状態の原子核もあり、その原子核は、あとひとつ中性子を吸収すると、ある確率で分裂してしまうのです。これはとても危険なバランスであると同時に、人間が利用できる余地を残す、貴重な原子核でもあります。放っておいても勝手に分裂してしまうようなものは人間が制御できませんが、中性子を与えれば分裂を起こすのであれば、中性子の与え方によって制御できるからです。これを核分裂物質と呼び、それを含んでいて産業的に利用されるものを核燃料と呼びます。利用用途は、おもに核兵器と原子力発電です。代表的な核分裂物質は、ウラン235とプルトニウム239です。

この核分裂では、中性子1個を吸収した原子核が、2つの原子核と2〜3個の中性子とに分かれますが、これらの破片は、強い力で無理矢理固められていたものが陽子の電磁力(反発力)で飛び出すため、大きな運動エネルギーを持ちます。このエネルギーが、核兵器や発電のエネルギーの源となるのです。

そして、この反応の特徴は、「中性子1個を吸収して、2〜3個の中性子を出す」という点です。つまり、反応によって、中性子は2〜3倍に増えているのです。

たとえばウラン235を多く含む核燃料があったとして、最初のひとつのウラン235が核分裂を起こすと、それによって生じた中性子が近くのウラン235の原子核に吸収され、また核分裂を起こし、そこで発生した中性子がさらに次の核分裂を───というように、反応が次の反応の引き金となる、「連鎖反応」を起こします。

しかも1回ごとに2~3倍ずつ増えていく、指数関数的増え方です。たとえば1回につき2.5倍に増えていくとすると、59回目の反応では、2.559 ~ 3.0×1023個の原子核が分裂することになります。それまでの反応をすべて足し合わせると、なんと、たった59回の連鎖反応で、5.0×1023個、つまりほぼ1mol分の原子核が分裂することになります。そして、その際に生み出すエネルギーは、なんと、14TJにもなります!これは、17万人の1日の電力消費量に相当します。それがたった0.8mol、200gほどのウラン235から生じる計算になります(5)。

さて、実際の連鎖反応を考える場合、核分裂で生じた中性子が、すべて次の核分裂を起こすわけではありません。第4章で見たように、中性子は透過性が大きいですから、反応せずに素通りするものがほとんどです。核燃料は有限の大きさですから、その端まで通り抜けてしまった中性子は、そのまま外に出て、核分裂に寄与しません。また、核兵器の核燃料はほぼ100%の核分裂物質でできていますが、一般的な原子炉の場合は、核燃料の中に含まれる核分裂物質はごく一部です。ですから、中性子の中には、核分裂物質以外のものに吸収されてしまうものも多いです。さらに原子炉では、核燃料以外に、連鎖反応を制御するもの(制御棒、減速材、冷却材など)もかなりの部分を占め、それらに吸収されてしまう中性子も多いです。そして、運よく核分裂物質に中性子が吸収されても、核分裂を起こさない場合も、ある確率で存在するのです。

そのようなことを考慮すると、連鎖反応がちゃんと持続していくのは意外に大変なことだとわかります。ある段階で起こった核分裂反応の数と同じだけ、次の段階で核分裂反応を起こせば、連鎖反応は一定の反応率で持続します。このような状態を臨界状態と呼びます。安定状態の原子炉がこれにあたります。

次の反応が少なくなれば、反応率は尻すぼみに減っていき、そのうち反応は止まってしまいます。これを未臨界状態と呼びます。原子炉を停止させるときがこれにあたります。

逆に次の反応が多くなれば、反応率はジョジョに増えていくことになり、先ほどの指数関数的な増え方を見るに、爆発的勢いで反応が進むでしょう。これを超臨界状態と呼びます。核兵器の爆発や、原子炉を稼動させ始めるときがこれにあたります。

ある核燃料が、未臨界状態となるか、超臨界状態となるか、あるいはちょうど臨界状態となるかは、核燃料の状態や条件によって決まります。先ほど、外に逃げていく中性子の話をしましたが、これがじつは最大の問題で、まったく同じ量の核燃料でも、逃げやすい形とするか、逃げにくい形とするかで、条件は大きく異なるのです。

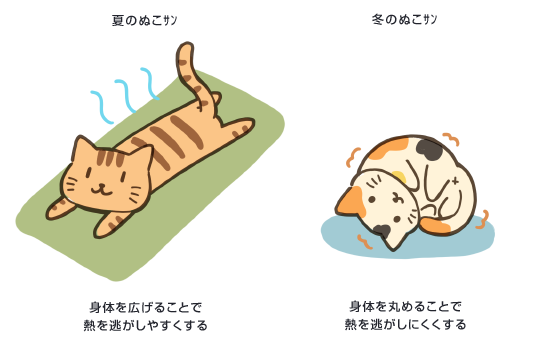

私事で恐縮ですが、僕が勤務する研究所(筑波のほう)の敷地内に、猫が住みついています。その猫はよく地べたに寝転がっているのですが、よく見ると、夏と冬とで様子が違います。夏は暑いのか少しでも熱を逃がそうとだらしなく身体を広げているのですが、冬は寒いのか少しでも熱が逃げないように身体を丸めています。

一般に、丸まった形状は、体積に対する表面積が小さいために、出ていく熱が少ないのです。細長くなったり広がったりすると、その逆で熱が逃げやすくなります。そうやって、身体の形を変えることで、猫は熱の出入りの調整をしているのです。

核燃料の中の中性子も同じで、中性子がもっとも逃げにくい形、つまり体積に対する表面積がもっとも小さくなる形は、球です。細長くなったり平たくなったりすると、逃げやすくなります。言い方を変えれば、球がもっとも臨界に達しやすく、細長い形や平たい形は臨界に達しにくいのです。

形が同じ場合、小さいほど体積に対する表面積の割合は大きいため、中性子は逃げやすく、臨界に達しにくくなります。体積に対する表面積の割合は、寸法(球であれば半径または直径)に反比例します。子猫のほうが冷えやすいのでしょう。

また、核燃料本体以外にも、周囲の状態も重要です。核燃料の周囲を別の物質で覆ってやると、核燃料を出ていこうとした中性子の一部がそれに反射され、再び核燃料の中に入っていくので、もう一度反応する機会が与えられることになり、さらに臨界に達しやすくなります。この核燃料を覆う物体を反射体と呼びます。猫に毛布をかけてやるとさらに熱が逃げにくくなりますが、そのときの毛布が反射体です。

そして最後に重要な条件は、中性子の速度です。第4章で、キャッチボールの話をしたことを思い出してください。中性子の速度が遅いほど、対処する時間が長く与えられるために、反応しやすくなる、という話でしたが、これは核分裂反応にも当てはまります。このため、一般的な原子炉では、減速材というものを入れて、核分裂によって原子核から飛び出した中性子を減速してから次の原子核に反応させます。ビリヤードの話では、減速に最適なものは水素でしたから、それを多く含む水はとても優れた減速材です。

以上が臨界に関する基礎知識です。これを頭に入れた上で、いよいよJCO臨界事故についてお話ししましょう。

事故に至る経緯

みなさんが「大洗」と聞いて最初に思い浮かべる印象は何でしょうか。世界中のほとんどの人が「戦車の街」と答えるのではないでしょうか。ところが、某女子高校が全国大会で優勝する以前は、かつて東日本一と呼ばれた海水浴場(サンビーチ)を中心として、サーフィンや水産業で知られる港街でした。

ところが、大洗には、もうひとつの顔があります。それは、日本原子力研究開発機構大洗研究所(旧動燃のほう)が立地する、原子力の街としての顔です。同研究所には、日本初の高速増殖炉(6)(実験炉)「常陽」があります。この「常陽」は、悪い意味で有名となってしまったあの「もんじゅ」の原型となった原子炉です。また、最近では、プルトニウムの被曝事故を起こしたことでみなさんの記憶にあるかも知れません。

その常陽で使用される燃料の加工の一部が、当時はJCO東海事業所に発注されていました。ちなみに、東海村から大洗までは車で20〜30分ほどで、僕も昼休みに大洗に行ったりします。

JCOに発注されたのは、濃縮度18.8%の八酸化三ウラン(U3O8)を受け取り、硝酸ウラニル(UO2(NO3)2)の溶液として納品する作業でした。ふつうの原子炉(軽水炉)では、核燃料の濃縮度は3〜5%程度ですが、常陽は小型の原子炉で、先ほどお話ししたように中性子が逃げやすいために、核燃料の濃縮度を上げています。この硝酸ウラニル溶液は、別の事業所の工程で、硝酸プルトニウムと混合したのちに硝酸成分を抜いて酸化ウランと酸化プルトニウムの混合燃料(MOX燃料)とします。JCOでは、濃縮も混合も扱わず、硝酸ウラニル溶液をつくる工程だけを請け負っていました。

八酸化三ウランは不純物が混じった状態で入荷され、それを純度の高い八酸化三ウランとする工程が9月10日から28日までに行われ、その後、出荷の状態である硝酸ウラニル溶液とするため、八酸化三ウランを硝酸に溶かし、均一にする工程に入りました。

溶液になった場合、当然ながら核分裂物質は水に囲まれた状態になります。第4章のビリヤードの話のとおり、水は中性子に対して、反射体としても減速材としてもきわめて有効に働きます。ですから、とても臨界に達しやすい条件となります。たとえば濃縮度100%の純金属のウラン235は、最も臨界に達しやすい球体にしたとしても、臨界に達する質量は50kg程度ですが(7)、この事故では、濃縮度18.8%の状態でウラン235の総量がわずか3kg程度で臨界に達しています。

核燃料はもちろん原子炉内ではちゃんと臨界に達しなければならないのですが、その製造工程では、絶対に臨界に達しないようにしなければなりません。そのため、溶液の取り扱いには、固体の場合よりもはるかに気をつける必要があります。このため、臨界安全に関する指標となる文書もつくられ、公開されています(8)。

そこで、硝酸に溶かす容器(溶解塔)や溶液となったあとに溜めておく容器(貯塔)は、特殊な形をしています。どちらも「塔」と呼ばれているように、細長い形をしています。先ほどの猫のたとえのように、中性子が逃げやすく、臨界に達しにくい形状となっているのです。このように容器の形状で臨界に達しにくくすることを、「形状管理」と呼びます。

そして、同じ形でも寸法が大きいと臨界に達しやすい、ともお話ししましたが、これに対する対策として、ひとまとめにする量を制限することも同時に行います。これを「質量管理」と呼びます。一度にひとまとめにして作業するのではなく、小分けにしてちょっとずつ作業していくことで、臨界に達しにくくするのです。

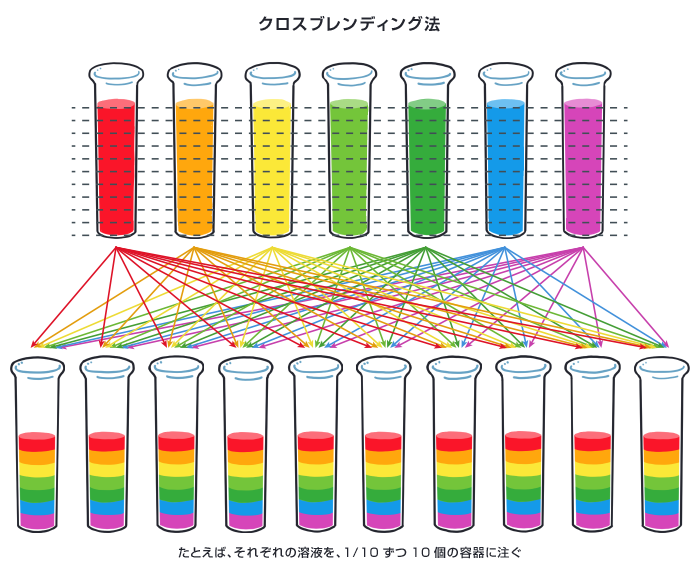

ところが、ここでひとつ問題があります。小分けにして作業していくと、それぞれのロットごとに濃度がばらばら、ということも起こりえます。ですから、溶かす工程を小分けにして行っても、最後にそれらを混ぜて均一にする必要があります。でも、すべてをひとまとめにして混ぜるととても危険です。そこで考えだされたのが、「クロスブレンディング」という方法です。

たとえばここに、7回に小分けしてつくった溶液があるとします。つまり、溶液は7個の容器に入っています。それとは別に、混ぜるための容器を10個用意します。そして、7個の各溶液から、1/10ずつ溶液を取り出し、混ぜるための10個の容器それぞれに注ぎ、そこで各々混ぜていきます。こうすることで、10個の容器に小分けにしながらでも、ちゃんと均一にすることができます。

ところが、ごらんのようにとても面倒な方法ですよね。もちろん、核燃料というとても危険なものを扱っている以上、手間を惜しまず、安全を優先して作業すべきなのですが、人間というものは、ときとして、その手間を惜しんでしまうものです。その結果起きてしまった悲劇が、このJCO臨界事故なのです。

無断で変更された作業手順

溶液にする作業を開始する時点で、八酸化三ウランの粉末は、ウラン換算質量(その粉末に含まれるウランの質量)で2.4kgずつ小分けにされ、7つ、合計16.8kgでした。これを、小分けにしたままそれぞれ硝酸に溶かし、そのあと、クロスブレンディング法にて、10個の容器に小分けにして均一化する、というのが、発注主の動燃(動力炉核燃料開発事業団、事故当時は核燃料サイクル機構、現在は原研に統合されています)が承認した、もともとの手順でした。

ところが、JCOでは、この手順だと手間がかかりすぎて効率が悪いと考え、2.4kgずつ溶かしたあと、その溶液を、まとめて大きな容器に入れ、混ぜて均一化する、という手順に変更しました。もちろん、元々の方法からこのような手順に変更したことは、動燃はじめ社外のどこにも伝えていませんでした。

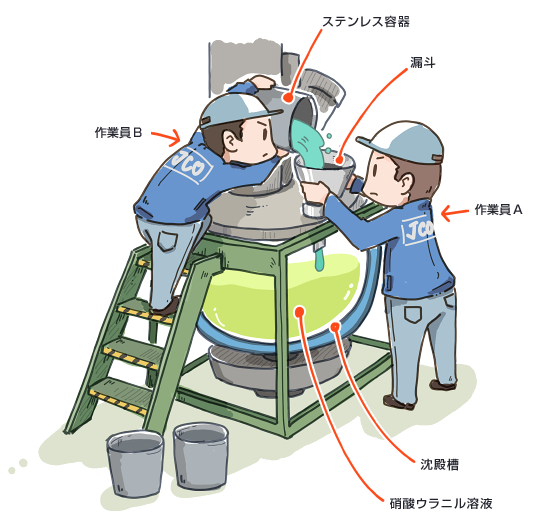

まず、硝酸に溶かす工程で、JCOは、溶解塔を使わず、形状管理されていないステンレス容器を使っていました。そのほうが溶かしやすいからです。しかし、ステンレス容器はバケツのような形をしており、縦横比が1に近いので、臨界が起こりやすい形をしています。これも動燃に無断で変更した手順です。ただ、小分けにして溶かすという、質量管理のほうはされていましたから、この作業では事故は起きませんでした。

しかし問題はそのあと、均一化する工程です。せっかく小分けにして溶かした溶液を、沈殿槽と呼ばれる、まったく別の作業で使われる容器の中に、次々と注ぎ、まとめて混ぜることにしていました。沈殿槽も縦横比が1に近い、丸い形の容器です。しかもすべてまとめて入れてしまうため、形状管理ができていないのに加え、質量管理もできていないことになります。そして最悪なことに、沈殿槽は、冷却用の水が本体の周りを循環するようになっていて、これが反射体としてきわめて有効に働きました。

こうして、臨界の条件が整いました。

そして事故は起こった

9月29日、八酸化三ウランを硝酸に溶かし、それを均一化する作業が開始されました。ウラン質量換算にして2.4kgずつ硝酸に溶かし、その溶液を沈殿槽に注ぐ、という作業を7回繰り返すことになり、その日のうちに4回分が終わり、沈殿槽にはウラン質量換算9.6kg分の硝酸ウラニル溶液が溜まりました。

翌9月30日、残り3回分の作業が行われました。10:35ごろ、最後の7回目の溶液を沈殿槽に注いでいる最中に、沈殿槽の中の硝酸ウラニル溶液が臨界に達しました。事故後の調査によると、ウラン質量換算で、予定総量16.8kgのうち、16.6kg分が溜まったときだとのことです。

そのときの作業者は2名で、作業員Aが沈殿槽の横に立って入口(沈殿槽の上部にあります)に差し込んだ漏斗を支え、作業員Bが沈殿槽の上からその漏斗に溶液を注ぎ込んでいました。また、隣の部屋に、作業グループのリーダーである作業員Cがいました。図はそのときの配置です。

作業員Aの胴体は臨界が起こった沈殿槽の真横にあります。最悪のポジションです。もちろん作業員Bももろに放射線を浴びましたし、壁一枚隔てた場所にいた作業員Cも、大量の放射線を浴びました。

放射線量を常時監視している測定器が警報を鳴らす中、3人は作業場所から避難しました。この事故で、3人はそれぞれ、Aが16〜25Gy、Bが6〜9Gy、Cが2〜3Gyの放射線を被曝したと見積もられています。第5章に出てきた致死量を思い出してください。Aは絶望的な被曝をしたことがわかります。

これだけ大量の被曝だと、前駆症状というものが出ることが多いです。死につながるような深刻な症状は、第5章でお話ししたとおり、数日後から出はじめるのですが、被曝の直後には、一時的に、嘔吐、発熱、頭痛、下痢などの症状が顕われ、被曝量がきわめて大量の場合は意識障害も起こります(9)。実際、作業員Aは、現場から逃げるときに、一度、意識障害によって倒れたそうです。その前駆症状のあと、潜伏期に入り、一時的に通常の状態に回復します。

事故の発覚

JCO内には各所に放射線測定器が設置され、常時監視していましたが、あまりに膨大な放射線が発生し、他の場所の測定器も警報を鳴らしたため、3人の当事者以外には、すぐには事故発生場所がわかりませんでした。しかし異常事態が発生したことは明らかでしたので、10:45には職員121人が敷地内での退避を行っています。

そして、対処のために走り回っていた職員が、そのさなかに、当事者の3人に出逢い、消防署に救急車の出動を要請しました(10:42)。救急車は10:45には到着しましたが、救急隊員には被曝事故であることを伝えず、癲癇の発作であると思われると伝えたため、放射線量が高いことを知らずに事故現場に近づいた救急隊員たちが被曝してしまいました。救急車は11:52に水戸病院に向けて出発しました。

JCOは10:55に事故対策本部を設置しましたが、JCO社外への最初の通報は11:45でした。しかもこの段階では、「臨界の可能性あり」という注釈つきの被曝事故であるとの通報内容で、事故発生時の状況などといった詳細は報告されませんでした。

いっぽう、JCOの外部の放射線測定器も、この事故で発生した放射線を捕らえていました。東海村は原子力関連の研究所や事業所が多いため、至るところに放射線測定器があり、常時監視しているのです。JCOから西南西に2kmほどの距離にある日本原子力研究所那珂核融合研究所(当時、現在は原研から切り離され、量子科学技術研究開発機構に編入されています)ではγ線だけでなく中性子まで検出されています。しかし、「どこかでなにかがあった」まではわかっても、「どこでなにがあったか」までは、すぐにはわかりませんでした。JCOの通報後も、各事業所には、JCOで被曝事故があったことは伝わっても、臨界事故であることはすぐには伝わってきませんでした。

科学技術庁(当時)は、12:18に日本原子力研究所(当時、現在は日本原子力研究開発機構)に協力を要請し、事故対応に当たる専門家の人選を依頼しました。以後、原研は、放射線量の測定や評価、臨界事象の検証などで、大活躍をします。科学技術庁は12:30にはJCO本社(東京)に対して情報の提供を要求しますが、現場にいない東京の人間は、事情をまったく把握できていませんでした。同庁は13:30には原研と動燃に正式に支援要請を出しました。

13:25になってJCOから出た報告で、ようやく、事故発生時の状況が明らかにされました。専門家たちは、この状況を聞いて、臨界事故が起こった可能性が高いことを認識しました。15:10には那珂研究所のダストサンプリング試料からセシウム138(核分裂によって生じるキセノン138がβ崩壊したもの)が検出され、臨界事故が起こったことが確定となりました。

そして、16:30の段階でのJCO敷地内での放射線測定でも中性子が検出され、なんと未だ臨界状態が継続していることが確認されました。

臨界状態が継続した理由と終息作業

通常、制御されていない臨界状態に達したとき、その急激な反応により、固体であれば核燃料が四散し、今回のように溶液であれば水が急激に沸騰して、いずれにしてもすぐに臨界の条件が損なわれ、反応は短時間で停まる場合が多いと考えられます(10)。ところが、先ほどお話ししたとおり、沈殿槽は本体を覆う冷却水配管によって冷却される構造となっていたために、核分裂反応によって生じた熱はちょうどよい具合に除熱され、核燃料も水も飛び散らず、臨界の条件が保たれたまま、何時間にもわたって核分裂反応が継続しました。そして、先ほどもお話ししたとおり、この冷却水は反射体としても機能していましたから、まさにこの冷却水が臨界の鍵となっていたのです。

そこで、JCOに集まった政府関係者を含む人たちが22:00から開いた会議で、JCO職員の中から選抜されたメンバーがこの冷却水を抜く作業を行うことに決まりました。もちろん、大量被曝を覚悟した上での決死の作業です。どれくらい放射線量が高い場所かというと、作業場所から35m離れた場所で、10mSv/hまで測定できる中性子測定器のメーターが振り切れたくらいです。

その作業場所は、沈殿槽がある建屋の外壁沿いにある冷却塔で、沈殿槽と冷却塔の間の距離はわずか1.8mです。2人組で1班となり、1班あたり最大作業時間を2分間として、10班で順に作業を行いました。

水抜き作業は日付が変わった02:35から開始されました。

第1班は、写真撮影と弁の開閉状態の確認をしました。

第2班は、冷却水が循環していることを確認しました。

第3班は、冷却塔の給水弁を閉じ、ドレイン弁を開けました(03:30)。ところが、ドレイン弁からの排出は遅々として進みませんでした。そこで、ドレイン配管そのものを破壊して一気に排水することにしました。しかし、周囲の放射線量の時間経過を見ると、弁を開けた効果は大きく、このときから放射線量は一気に下がっていることがわかります。

第4班は、現場にハンマーを持っていきました。

第5班は、ハンマーでドレイン配管を破壊しました(04:19)。この作業により、冷却塔から水は抜けました。が、沈殿槽側には未だ水が溜まっているようで、放射線量の下がり方は頭打ちになり、未だ臨界が継続しているようでした。そこで、冷却水配管にアルゴンガスを注入し、冷却水を強制排水することになりました。

第6班は、配管接続部を緩めました。

第7班は、配管接続部の継手を外して現場から持ち帰りました。現場から離れた場所で、それにアルゴンガスを流すホースを接続しました。

第8班は、冷却水配管のフランジのボルトを緩めました。

第9班は、ホースが接続された継手を取り付けました。

第10班は、アルゴンガスを流し、沈殿槽側に溜まった冷却水の排水を行いました。

06:14には中性子の放射線量が急激に減少し、ようやく臨界は終息したものと判断されました。臨界に達してから20時間後のことです。

この作業により、作業員たちは最大で48mSvの被曝をしました。

その後、08:29から、沈殿槽内にホウ酸水が注入されました。第4章でお話ししたように、ホウ素は中性子を吸収しやすいからです。

政府の現地対策本部は、09:13に臨界の終息を宣言しました。

のちの評価によると、総核分裂原子数は2.5×1018個、総発生エネルギーは80MJだったそうです。この量は、ウラン235の質量に換算すると、わずか1mg程度でしかありません。沈殿槽に投入されたウランの総量が16.6kgで、濃縮度が18.8%なので、沈殿槽に入っていたウラン235の量は3.12kgとなります。そのうちのわずか1/3,000,000が反応しただけで、この悲劇が起きたということです。

近隣住民の避難

15:00、東海村の村長が、国からの指示がないまま、独自の判断で、事故現場から半径350m圏内の住民の避難要請を決断しました。避難は15:45には開始されています。ちなみに、臨界状態が継続していたときの放射線測定のデータによると、事故現場から350mの位置だと、中性子で100μSv/h、γ線で10μSv/h程度でした。第6章でお話しした自然放射線の年間被曝量(日本平均の外部被曝量0.63mSv)と、第7章でお話しした線量率と年間被曝量の換算(4けたずらす)から、日本平均の自然放射線からの外部被曝線量率は0.1μSv/hくらいですから、それよりもけた違いに大きいことがわかります。しかも、自然放射線には中性子はほとんど含まれていません。

いっぽうで、沈殿槽が壊れなかったために(まさに冷却していたために!)、放射性物質は建屋外にはほとんど飛び散らず、環境に影響するほど周囲が汚染されるような事態にはならなかったのは、ゴイアニア被曝事故と対照的です。

22:35には、茨城県知事が、10km圏内の住民に対して屋内待避の勧告を行いました。

この被曝事故の話の冒頭で、JCOが常磐自動車道のすぐ近くであることに触れましたが、それに加え、反対側(東側)には常磐線も走っています。このため、常磐道と常磐線は事故終息まで封鎖されました。

東海村住民89名、那珂町(現那珂市)住民24名、周辺事業所の勤務者93名、一時的に滞在していた人28名、計234名に対する調査が行われ、被曝量が見積もられました。被曝量1mSv未満が104名、1〜5mSvが103名、5〜10mSvが18名、10〜15mSvが6名、15〜20mSvが2名、20〜25mSvが1名、という結果でした。

作業員たちは…

さて、事故を起こした3人の作業員たちは、そのあと、どうなったのでしょうか。彼らは、水戸病院から放射線医学総合研究所に転送され、そこで初期評価と初期治療が行われています。

16〜25Gyの被曝量と見積もられた作業員Aは、被曝後2日目に東京大学医学部附属病院へ転送されました。被曝3日目に末梢血リンパ球数は零になりました。被曝後7日目及び8日目に末梢血幹細胞移植が行われました。被曝後10日目から、肺水腫による低酸素血症のため、人工呼吸が必要となりました。皮膚障害が激しく真皮が露出したため大量の体液の漏出があったほか、被曝後7週間目から消化器官からの出血が始まり、このために1日あたり10リッター以上もの輸液・輸血が必要だったそうです。最終的には、被曝後83日目の12月21日に、呼吸不全、腎不全、肝障害、消化器官出血などの多機能不全により死亡しました。

6〜8Gyの被曝量と見積もられた作業員Bは、被曝後5日目に東京大学医科学研究所に転送されました。被曝後7日目に末梢血リンパ球数は零になりました。被曝後10日目に臍帯血移植手術が行われました。皮膚にも深刻な障害が出たため、皮膚移植も行われました。被曝後145日目から消化器官出血が始まりました。被曝後194日目に東京大学医学部附属病院に転院しましたが、被曝後211日目の2000年4月27日に多機能不全により死亡しました。

2〜3Gyの被曝量と見積もられた作業員Cは、ほかの2人と違い、前駆症状がほとんどありませんでした。そこで、骨髄障害に絞った対策が取られ、無菌室での治療が行われました。その結果、被曝後20日前後で白血球及び血小板の数が最低となったものの、その後回復し、被曝後82日目の12月20日に退院しました。

作業員Cと、作業員A、Bとで、生死を分けたものは、まさに被曝線量ですが、ここで、第5章でお話しした急性障害について、もう一度復習してみましょう。

1.5Gy以上の被曝で死亡する人が出てきますが、まずは造血機能の低下がその原因です。白血球が減少するために抵抗力が低下したり、血小板が減少するために出血が多くなったりするから、というのがその理由でした。つまり、この段階であれば、造血組織の移植や無菌室での治療など、高度な医療を受けることができるほど、生き延びる確率は上がるのです。

いっぽう、5Gy以上の被曝では、消化器官の障害が起こり、腸内で新しい細胞がつくられなくなり、粘膜剥離が起こり、死亡に至ります。僕は医学には暗いですが、腸をまるごと移植するなどできないでしょう。そのため、腸のかなりの部分がやられてしまった場合、死亡する確率が飛躍的に上がります。

そして、作業員Cと、作業員AとBの、被曝量と症状をあらためて見てみてください。消化器官の障害が明暗を分けていることがよくわかるかと思います。

事故の考察

最後に、この事故の原因について考えてみましょう。

直接の原因はもちろん、安全性を考慮してつくられた作業手順を守らず、作業効率優先の危険な方法を採用したことです。では、なぜ、このような危険な方法を採ったのでしょうか。いくら本来の手順が面倒だとはいえ、自分の命を危険にさらしてまでするようなことでしょうか。

理由はあっけないほど簡単です。作業員たちが、臨界が起こる危険性を理解していなかったからです。

少しでも原子核の反応について学んだ者ならば、濃縮度が高い大量の核分裂物質が、水に溶けた状態で、反射体つきの丸い容器にまとめて入れられるなどという、故意にやっているとしか思えないほどに臨界の条件が整ったこの環境で、とても作業などできないと判断できます。しかし、作業員たちは理解していなかった。JCOでこの作業にかかわった誰ひとりとして理解していなかったのです。溶液の状態だと核分裂物質の周囲が水だらけなので臨界に達しやすいことは先ほどお話ししたとおりですが、のちの事情聴取で、JCOの職員たちは、溶液では臨界に達したりしない、などと、まったく逆に思い込んでいたことがわかりました。ちゃんと理解していれば、こんな危険な方法を採ろうと思わなかったでしょう。

つまり、作業の実務者が、自分が取り扱っているものに関して、まったく理解していなかったこと、それがこの事故の原因です。

ゴイアニアの事故の話では、一般人に専門の教育を施すことは現実的でないとお話ししましたが、この事故の場合は、業務として取り扱っている者が教育されていないという、あってはならないことが起きていたのです。その教育を施さなかったJCOの経営者は、ここで起こったすべてのことについて、責任を負うべきです。

両事故に共通して言えることは、それについて理解していない者は、決してそれを扱ってはならない、ということです。

第8章まとめ

- 放射性物質は絶対にきちんと管理されていなければならない

- 放射性物質を一般人の生活の場に持ち込んではならない、特に飲食する場所には絶対に持ち込んではならない

- 食事の前には手を洗おう

- ちゃんと教育されていない者には、絶対に、放射性物質や核燃料物質を取り扱わせてはならない

参照・注

- (1) 『ゴイアニアのセシウム137被曝事故顛末記』 放射線科学, 31, 305-310, 339-344 (1988), 32, 7-13 (1989)

- (2) 『JCO臨界事故 その全貌の解明 事実・要因・対応』 東海大学出版会 (2005)

- (3) ウランの同位体のうち、原子炉の核分裂物質として使われるウラン235は、天然のウランの中に0.7%しか含まれていません。そこで、「濃縮」という工程を経て、ウラン235が含まれる割合を高めます。全ウランの中に含まれるウラン235の割合を濃縮度と呼びます。

- (4) ご購入はこちら

- (5) 実際に発電に利用する場合は、発電効率というものを考慮する必要があります。現在の原子力発電の場合、それは1/3程度です。

- (6) 高速炉とは、中性子を減速せずに運転する原子炉のことで、増殖炉とは、核燃料中のウラン238が中性子を吸収して最終的にプルトニウム239に変わる反応を利用して、運転前よりも運転後のほうが核分裂物質が多くなる、という原子炉です。高速増殖炉は技術的にむずかしく、世界でも開発がうまくいっているのは、ロシアだけです。

- (7) 『核兵器』(明幸堂)では、、臨界質量について詳細な計算をしていますので、このあたりのことについては、ぜひとも、そちらをごらんください! 宣伝、宣伝!!

- (8) 臨界安全についてまとめた文書は、たとえば、アメリカのものであれば、

『Nuclear Safety Guide』, U.S. Nuclear Regulatory Commission, TID-7016 Revision 2 (1978)

日本のものであれば、

『臨界安全ハンドブック 第2版』、日本原子力研究所 (1999)

『臨界安全ハンドブック データ集 第2版』、日本原子力研究開発機構 (2009)

などがあります。 - (9) 嘔吐に関しては、1〜2Gyの被曝で被曝後2時間以降に10〜50%の人が、2〜4Gyで1〜2時間の間に70〜90%の人が、4〜6Gyで1時間以内に100%の人が、6〜8Gyで30分以内に100%の人が、8Gy以上で10分以内に100%の人が、嘔吐します。

発熱に関しては、2Gy以下の被曝では起こらず、2〜4Gyで被曝後1〜3時間の間に10〜80%の人が微熱、4〜6Gyで1〜2時間の間に80〜100%の人が発熱、6Gy以上で1時間以内に100%の人が高熱を発します。

頭痛に関しては、4Gy以下の被曝では一部の人が軽度の、4〜6Gyで被曝後4〜24時間の間に50%の人が中程度の、6〜8Gyで3〜4時間の間に80%の人が重度の、8Gy以上で1〜2時間の間に80〜90%の人が重度の、頭痛を起こします。

下痢に関しては、4Gy以下の被曝では起こらず、4〜6Gyで被曝後3〜8時間の間に10%以下の人が中程度の、6〜8Gyでは1〜3時間の間に10%以上の人が重度の、8Gy以上で1時間以内に100%の人が重度の、下痢を起こします。

意識障害に関しては、6Gy以下の被曝では起こらず、6〜8Gyで起こりはじめ、8Gy以上で意識喪失する場合があります。

事故などで被曝量がわからない場合は、この前駆症状の具合を見てだいたいの被曝量を推定し、そのあとの治療の方針を決めます。 - (10) 急激な沸騰によって臨界条件が損なわれるのは、水に溶けた核燃料物質の周囲にも大きな泡が発生し、それが水を押しのける形になるために、「核分裂物質が減速材と反射体を兼ねた水に取り囲まれている」という条件が緩和されるからです。

※通常、引用論文は、「著者名、雑誌名、巻数、ページ数、年」、の順で書きますが、本サイトでは、みなさんがぐぐりやすいよう、著者名の代わりにタイトルを書いてあります

著者プロフィール

多田将 (ただ・しょう)

京都大学理学研究科博士課程修了、理学博士。

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 准教授。

著書に『すごい実験』『すごい宇宙講義』(以上、中公文庫)『宇宙のはじまり』『ミリタリーテクノロジーの物理学<核兵器>』『ニュートリノ』(以上イースト・プレス)『放射線について考えよう。』『核兵器』『兵器の科学1 弾道弾』(以上、明幸堂)『ソヴィエト連邦の超兵器 戦略兵器編』(ホビージャパン)がある。